Механизм изменения суетной жизни не замечаю никогда. Или почти никогда. В памяти отпечатываются только крайние точки процесса. Начало и конец. Ну, скажем…

|

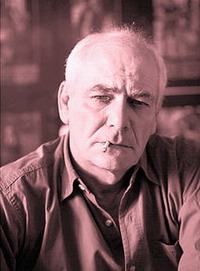

| Андрей Иллеш - давний друг нашего края |

|

|

Набрал номер приятеля – давешнего, пусть и не виделись порядочно. Озадачить хотел пустяковой просьбой. А тот:

«Да-да, понимаю... Но – дел по горло, тут еще теща в Одессе хворает… Позвони как-нибудь... Потом. Не обижайся»

Обижаюсь. На себя: проглядел важное. В Родезии, в Харбине хорошо с ним было. На Колыме тоже вроде все в порядке. Как не догадался, что абонент нынче – не абонент? Начало невнятности ясно помню – виделись в феврале на важном юбилее. Кругом – интеллектуалы. Радостно обнимал меня, шутил, говорил всякие слова. Правда, при этом глаза его не фокусировались. И как венец многолетних отношений – унизительный телефонный разговор.

А что посередине?

…Уян – речка пустая. В том смысле пустая, что отродясь в ее верхах никто не жил. Ни охотничьей избушки, ни даже чуть различимого выхода зимника на плоском берегу. Бродишь там, и кажется, будто и нет вовсе на целой земле ни единого человека. Как птицы осенью снялись и улетели черт-те куда. За весь сплав лишь однажды заметил на прогалине старые, покосившиеся жерди загона. Ага: значит, проходили орочи с оленями, оставили-таки следы стойбища. Лет десть прошло. А может – пятнадцать. Или тридцать… Совсем не сразу гниет листвяшка, из которой загон соорудили.

Уже неделю стоят звездные ночи. И дневное тепло, только стемнеет, махом улетает в неприкрытое безнадежно высокое небо. От того под утро – колотун. Недопитый чай в эмалированной кружке превращался в коричневый кусок льда, напоминающий комок промерзшего болотного торфа. Забереги, появившись на меляках, где течение совсем слабое, долго не тают. Лодка покрывалась пушистым и колючим инеем, сдувалась от холода и выглядела жалко и одиноко. Как на такой по шиверам ходить?

Непонятно.

А вот грибы – как новые: шляпки подосиновиков невыносимо гордо краснели, слегка присыпанные невесомой желтой хвоей. Но – мороженные насквозь. Лишь к полудню солнце раскочегаривалось. Исчезал с лодки иней, а грибы оттаивали, скукоживались и в конце концов заваливались набок так, что и глядеть на них вовсе не хотелось.

В вате тумана проводили мы утро, чтобы каждый, помаявшись в сомнениях, с удовлетворением убеждался: есть-таки в природе солнце. Телогрейку теперь можно скинуть, лодку – опять накачать.

Размеренность такого перехода от холодных и звездных ночей к пронзительным, ясным и теплым еще дням имела свою слабину. Погляди на квадратик календаря в часах, а потом на карту: зима за хребтами Джугджура наступает в октябре. До октября же – рукой подать. Не уговоришь, не отодвинешь зиму.

А пока – хорошо. Покойно пока.

Присевшая, потерявшая перед спячкой воду, размеренно несет тебя река. Туда, где за сотни верст впадает она, поменяв по дороге имя, в Алдан.

|

| Главный редактор «Хабаровского Экспресса» Станислав Глухов в таежном путешествии-2009 |

|

|

Кажется, все про спутника известно – многие месяцы провел с ним в лодке, тысячи шивер, мелей и перекатов остались за кормой. Тонул крепко пару раз… Голодал потом. В заломах бедовал. А содержание бесконечного его романа неведомо. И догадаться не в силах.

Вернулся от костра Стасик с двумя покрытыми неотмываемой копотью кружками чая. Умостились поудобнее все на том же бревне и стали ждать, пока опустятся на дно «нифеля»: не пожалел дружак заварки.

Метрах в ста от нас по противоположному берегу – густо без просветов – рос крупный ольховник. Так плотно стояли деревья, что за ними не проглядывались марь и горельник. Вообще кроме ольхи с нашей точки ничего путного видно не было.

Вечером и на рассвете кричали гуси. Сильно кричали. Гуси в тайгу отродясь не садятся. Значит, напротив нас – марь.

Скинув сапоги, в одних рубашках, хрустя сушками и обжигаясь горячим чаем, наблюдали, как за одинокую ближнюю сопку сначала чуть-чуть, а потом вся разом зацепилась туча. Но солнце из другого края неба продолжало греть. Мы щурились и вели хозяйственную беседу – о муке, которая кончается, о серой соли, которой еще завались, о патронах, что возим лишним грузом, все одно – не стреляю, о маршруте, конец которого скор.

Туча, тем временем, сползла по сопке вниз.

И тут произошло.

Ветер, сильный и холодный, обрушился вдруг из-за поворота. Моментом обдало стужей. Я обернулся посмотреть – не сорвал ли порыв с берега лодку, не бросил ли в воду? Нет, даже не перевернул. Ураган просвистел рядом. Да так, что и волосы не растрепал. И вместе с воем ветра холод моментально исчез. Я поднял глаза и не узнал противоположного берега. Сквозь голые, тонкие и оттого казавшиеся больными ветки отчетливо видна была плоская болотистая марь. Вправду утыканная старым-старым горельником. Пропала стена, и открылось огромное свободное пространство. До горизонта, до дальних снеговых вершин.

Секунда – и нет лесной одежды. Разом.

Подавленные моментальной сменой времен года, молча замерли мы с кружками в руках. Тут-то и свалилось нечто совсем неожиданное: началась пурга! Сорванные и заброшенные высоко вверх листья, медленно кружась, возвращались. Падали теперь они откуда-то из поднебесья почти по-театральному. Шурша и планируя, сыпались коричневые и даже зеленые ольховые листья. Река быстро и плотно покрылась ковром, и вовсе не стало голубой воды. Медленно и торжественно двинулся вниз этот ковер.

Все туда же – к Алдану.

К вечеру погода сломалась. Зато в оставшиеся ночи не прижимали морозы, было мокро и тепло. Без звезд и солнца.

…В моем дворе опять лежит грязный, перенасыщенный липкой черной химией снег. Опять поутру слышна в центре Москвы среднеазиатская речь и бойкое поскребывание лопат об асфальт. Больше тому приятелю, с одесской тещей, я не звонил, ни о чем не просил. Да и он исправно отвечает мне тем же. Вообще в последнее время телефон все чаще молчит.

Андрей Иллеш,

«Хабаровский Экспресс», № 14.

СМИ не получает субсидий.

СМИ не получает субсидий.